Pfeiffer Michael Victor

Autor(in) Christa Weber

SAW 27

geb. 06.12.1957 in Stuttgart

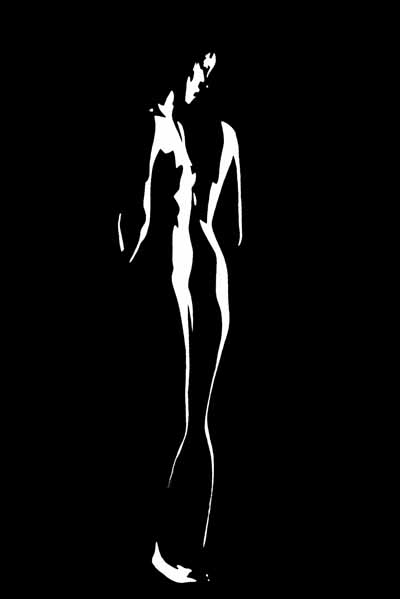

Im Alter von ungefähr 13 Jahren begann Michael Pfeiffer mit dem Scherenschneiden, indem er Scherenschnittpostkarten nachschnitt, um sich mit der Technik vertraut zu machen. Nach vielen mehr oder weniger erfolgreichen Experimenten mit dem Material Papier fing er an, zuerst mal im traditionellen Stil, auch eigene Motive zu entwerfen. Schließlich kam er zum Negativschnitt und somit zu einer eigenen Handschrift. Dadurch löste er sich vom klassischen Scherenschnitt. Bei dieser speziellen Technik werden nur die Lichtpunkte herausgearbeitet und Pfeiffer erzielte dadurch enorme optische wie auch räumliche Tiefen in seinen Arbeiten.

Auch heute experimentiert er noch ab und zu in dieser Technik, wobei er zwischenzeitlich wieder auf den Positivschnitt zurückgekommen ist und auch hier einen ganz eigenen Stil entwickelt hat.

Da, wo er figürlich bleibt, reduziert er auf wenige wesentliche, ausdrucksstarke Formen und dort, wo er stilisiert und vereinfacht, bestimmen klare Systeme und Ordnung das Ensemble und er lässt die Formen und Strukturen für sich sprechen.

Auch wendet er sich seit ein paar Jahren von dem traditionellen schwarzweißen Kontrast ab, indem er u.a. in der Farbe Blau schneidet und Collagenelemente wie z.B. die Frottagetechnik in seine Arbeiten mit einbezieht.

Die Ausbildung zum Textbilddesigner kommt in seinen kleinformatigen, seriell angeordneten Hutfigurinen zum Vorschein, doch wird dieser Ausgangspunkt des Designs von ihm ironisiert und zu einer Paraphrase, zumal keine Wiederholung im Motiv entgegen dem Stoffdesign spürbar wird und das Collagenelement mit einbezogen wird, wenn Farbfelder einen monochromen Kontrast zu den schwarzen Figurinen auf weißem Grund bilden.

Stilistisch wurzeln diese Figurinen in der DADA – Bewegung und seine kleinen symmetrischen Figurinen sind die konsequente Weiterentwicklung eines Themas, das der Künstler schon seit 1990/91 bearbeitet, und die seither seine Arbeiten bevölkern.

Da gibt es dicke, dünne, zierliche, feiste, große und kleine Figurinen,- eine Bandbreite an Formen, ja man kann sogar männliche und weibliche Gestalten ausmachen. Manche breiten die Arme aus, als wollten sie uns begrüßen oder an sich drücken, andere wirken verschlossen, statisch und unnahbar. Lachende Gesichter, mürrische und unbestimmbare, manche ein wenig an Kürbisgesichter erinnernd, blicken uns frontal entgegen. Die Technik des Faltschnitts, die für die absolute Achsensymmetrie der einzelnen Gestalten verantwortlich ist, verleiht dabei jeder Figurine eine in sich geschlossene Form, die in ihrer Monumentalität nicht selten an archaische Zeichen, an Totems oder Göttergestalten ferner Kulturen erinnern.

Weibliche Fruchtbarkeitssymbole, männliche Macht-Insignien, vielleicht von allem etwas, jedenfalls lässt Pfeiffer uns hier viel Freiheit für eigene Phantasien und Assoziationen. Auffällig ist, dass alle Figurinen Hüte tragen, auch sie in den verschiedensten Formen und Größen; phantastische Hüte, deren liebevolle Gestaltung deutlich zeigt, wie viel Aufmerksamkeit der Künstler ihnen schenkt. Für ihn ist der Hut in seiner vielschichtigen Bedeutung ein ganz besonderes Accessoire.

Zum einen ist er eine Kopfbedeckung wie wir sie in vielen Kulturen antreffen. Im Gegensatz zur ebenfalls sehr alten Form der Kapuze, war der Hut immer mehr ein Kleidungsstück. Beiderlei Geschlechter trugen ihn, aber erst in der höfischen Zeit wurde er zum Bestandteil der alltäglichen Kleidung, auch in bürgerlichen Kreisen.

Daneben kommen dem Hut aber auch ganz andere Bedeutungen zu und diese leiten sich aus der etymologischen Bedeutung des Begriffes ab. Der Hut „behütet, er schützt und verbirgt“. Ob er tatsächlich vor Gefahren und bösen Blicken zu schützen vermag, wie das Handbuch des Deutschen Aberglaubens berichtet, sei dahingestellt. Der Begriff „Hut“ impliziert jedenfalls die Gefahr, vor der man „sich behütet“, vor der man „auf der Hut“ ist und zugleich „behütet“ er uns vor ihr. Diese Vielschichtigkeit ist es, die Pfeiffer an diesem Thema interessierte und auch noch weiterhin interessiert.

Erwähnenswert sind auch die Ensembles, eine Weiterentwicklung seiner Hutfigurinen, zu so genannten „musikalischen Texten“.

Gleich Noten oder Versen reihen sich die Figurinen in verschiedenen Tempi aneinander. Sie hüpfen in munterer Manier über das weiße Papier, bevölkern es, und sind doch von einer Ordnung getragen, die Reihenfolge und Richtung bestimmt. Mit einem Großbuchstaben beginnend, bilden sie Texte, deren Töne wir selbst erklingen lassen können. Lediglich die ausgesprochene Fröhlichkeit, unterstrichen durch die bunten Farbelemente, gleich phonetischen Zeichen einer elektronischen Partitur, mag alle Betrachtenden gleichermaßen erfassen.

Einen weiteren Schwerpunkt hat Pfeiffer vor ein paar Jahren in seinen Arbeiten gesetzt, indem er, in Anlehnung an die Heraldik und die mittelalterliche Buchkunst, Farbe durch Symbole zu ersetzen versuchte. Auf Konventionen beruhend, wurden Farbwerte durch eine ganz bestimmte Formensprache ausgedrückt. Weiß man um deren Bedeutung, wird das farblose plötzlich farbig, wird die Nichtfarbe bunt. Dazu ist aber das Wissen um die Vereinbarung nötig, das Sehen wird auf das Wissen reduziert.

Michael Pfeiffer macht uns in seinen Bildern in einem ersten Schritt mit den Farben und ihren Symbolen vertraut, zeigt sie dann als Einheit und als Gesamtstruktur. Der nächste Schritt ermöglichte sowohl eine Kolorierung durch Farbe als auch ausschließlich diese durch Struktur darzustellen. Er bedient sich dabei verschiedener Figuren, die er mit Hilfe von Tangram-Segmenten gestaltet. Besonders bemerkenswert sind die daraus entstandenen Farbinterpretationen der vier Hauptfarben rot, blau, gelb und grün, in denen sich Strukturelemente mit ihren dazugehörenden Farben zusammengefunden haben und sich in scheinbarer Bewegung umeinander drehen. Das erklärte Anliegen dieser Arbeiten war, Farbe durch Nichtfarbigkeit darzustellen und Strukturen zu einem Eigenleben zu verhelfen, unabhängig von der Farbe selbst.

Ganz anders sind die derzeitigen Arbeiten von ihm, denn er hat sich in den letzten Jahren von der in Westeuropa traditionellen Scherenschnittfarbe Schwarz gelöst und sich mit der Farbe Blau mit ihrer vielschichtigen Bedeutung beschäftigt und diese in seinen Bildern umgesetzt.

Die Farbe Blau fasziniert Pfeiffer gleichermaßen wie viele andere Künstler, da diese Farbe in ihrer zugeordneten Bedeutung so widersprüchlich ist und gleichzeitig Tiefe, Innigkeit und Weite ausstrahlt und bewirkt. Blau ist das Symbol für Kleinkinder männlichen Geschlechts in Europa – gleichzeitig ist in der christlichen Tradition Blau die Farbe der Jungfrau Maria. Diese gegensätzliche Symbolik der Farbe Blau resultiert möglicherweise aus dem Umstand, dass Blau zugleich die Farbe des Wassers ist und das Wasser von je her auch das archetypische Bild der Weiblichkeit verkörpert.

Die Doppeldeutigkeit bringt Pfeiffer in seinen jüngsten Bildern zum Ausdruck, indem er zeigt, dass das weibliche und das männliche Element in der Frau wie auch im Mann existieren. Gleichzeitig kommt auch zum Ausdruck, dass diese Farbe das Unterbewusstsein symbolisiert. Der Gegensatz in der Symbolik der Farbe Blau, der uns in der Ikonographie begegnet, zeigt sich möglicherweise auch in der Tatsache, dass diese Farbe mit der symbolischen Kastration assoziiert wird, also mit dem unsterblich Androgynen.

Blau symbolisiert aber auch noch vieles anderes wie z.B. Trauer auf Borneo, Bedrängnis und Leid bei den amerikanischen Indianern oder die Himmelsrichtung Süden in Tibet. Blau steht auch für Mitleid in der Kabbala und bei den alten Ägyptern für Tugend und Wahrheit.

Paradoxerweise ist Blau die einzige Farbe, die wesensgleich als Symbol für das Dunkel wie für das Helle steht, wirkt es doch am Horizont befremdlich schwarz in der Nacht und nahezu weiß bei Tag. Goethe nannte die Farbe Blau in seiner Farbenlehre ein „reizendes Nichts“. Blau sei uns angenehm, „nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht“; es vermittelt ein Gefühl der Grenzenlosigkeit und der Weite. Auch hat Goethe 1810 als erster darauf hingewiesen, dass unsere Reaktion auf Farben weitgehend physiologisch bedingt ist, und er nahm an, dass Blau ängstliche, zärtliche und befremdliche Gefühle auslöst. „Je tiefer das Blau wird“ schreibt Kandinsky in seinem Buch „Über das Geistige in der Kunst“, „desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reimen und schließlich Übersinnlichen“. Wie das „Ewig Weibliche“, von dem Goethe sprach, und wie das Mysterium schlechthin scheint uns diese Farbe immer weiter zu ziehen, bis aus ihr, mit Kandinsky zu sprechen, „eine unendliche Vertiefung in die ernsten Zustände“ wird , „wo es kein Ende gibt und keines geben kann“.

Nichts darf in diesen Arbeiten so gesehen werden wie es ist, weil der optische Eindruck hier aufs trügerische Glatteis führt.

Der Welt wird der Spiegel vom Künstler vorgehalten. Als Speculum und Spektakulum – als Spiegel und Schauspiel gerät das Ganze zu einer Art Tanz der Standfiguren; das kleine große Welttheater, Pfeiffers bunte Bühne ohne Farben, die Bewegung der Bewegungsunfähigen, die filmische Sequenz des Standbildes, – Kurz:Die Welt wird nicht philosophisch vergrübelt, sondern hintergründig und ein wenig boshaft als das Paradoxon geschildert, das sie offenbart. Pfeiffer zeigt als sein Weltbild diesen Zustand der Welt und setzt die seiner sanften Zumutung der Scherenschnitte aus.

Ob sie’s aushält?

1 Mein Dank gilt für die Unterstützung dieses Artikels: Michael Pfeiffer/ScherenschnittkünstlerPetra Stürmer/Kunsthistorikerin und Kulturwissenschaftlerin

Clemens Jöckle/Kunsthistoriker

Neueste Kommentare