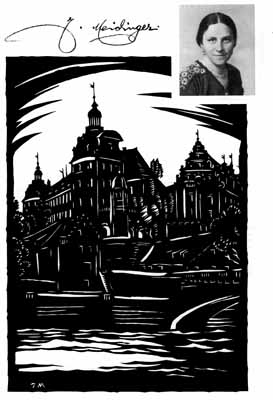

Meidinger, Josy

* 19.12.1899 in Kloster Schaftlarn

? 07.06.1971 in Neuburg an der Donau

Autor(in) Dr. E. Gernert

aus Vereinszeitung SAW 03

s war einmal…, so begann bereits vor 46 Jahren ein Zeitungsartikel über Josy Meidinger, in dem sie als „gütige Fee“ nach zu Lebzeiten gewürdigt wurde.1 Und schon der Standart der Wiege in Kloster Schaftlarn, wo der Vater als Altphilologe lehrte, wie auch der Geburtstag am 19.12.1899 mit der feierlichen Vorweihnachtsstimmung im Kloster passen zu dieser Einleitung.

s war einmal…, so begann bereits vor 46 Jahren ein Zeitungsartikel über Josy Meidinger, in dem sie als „gütige Fee“ nach zu Lebzeiten gewürdigt wurde.1 Und schon der Standart der Wiege in Kloster Schaftlarn, wo der Vater als Altphilologe lehrte, wie auch der Geburtstag am 19.12.1899 mit der feierlichen Vorweihnachtsstimmung im Kloster passen zu dieser Einleitung.

Wohlbehütet wuchs sie zunächst mit ihren beiden älteren Geschwistern im Schoße der Familie und einer kunstinteressierten, kulturbeflissenen Gemeinschaft auf.

1906, als der Vater an das humanistische Gymnasium in Neuburg a.d. Donau versetzt wurde, kam sie an ihren künftigen Heimatort. Nach Absolvierung des Mädchenlyzeums durfte die junge Josefine, wie sie damals offiziell laut Studienausweis hieß 1916 an die Königliche Kunstgewerbeschule in München. Spätestens von da an war der Zeichenstift ihr ständiger Begleiter, wie etwa bei ihren häufigen Besuchen im Tierpark Hellabrunn, wo sie vom Elefanten bis zur Maus ihre Tiermodelle fand und im Skizzenblock festhielt.

Nach ihren Eltern sollte sie Zeichenlehrerin werden. Sie begann 1919 nach Studienende auch als Referendarin, erkannte aber rasch, dass sie dafür nicht geeignet war. So versuchte sie sich 1920 als freiberufliche Künstlerin in ihrer Heimatstadt. Der Erfolg gab ihrem Entschluss recht.

Bereits während der Zeit in München hatte sie auf Empfehlung eines ihrer Professoren für einige Verlage kleinere Aufträge erledigt. Nachdem ihre Arbeiten überall Anklang fanden, weitete sich diese Verlagstätigkeit so aus, dass sie bald bescheiden davon leben konnte.

Privat hatte sie zunächst weniger Glück. Neben dem frühen Tod der Eltern verlor sie in jungen Jahren einen lieben Freund durch dessen Tod. In ihrer sensiblen Mentalität ging ihr dieser Verlust so nahe, dass sie lebenslänglich keine tiefere Bindung mehr zu einem Mann finden konnte. So blieb sie ledig und beließ es bei guten Freundschaften.

Dazu zählte als wohl älteste die mit A. Steinlein, dem Begründer und bis zur Auflösung 1969 Leiter der „Nürnberger Künstler-Marionetten-Bühne“ im Bayerischen Volksbildungsverband. Dafür fertigte sie die von Kritikern viel gelobten Bühnenbilder und die Kostüme der von dem Holzbildhauer M. von Spaun handgeschnitzten Marionetten. Sie befinden sich heute im Fundus des Nürnberger Spielzeugmuseums.

Nicht zuletzt diese Tätigkeit war Anlass zu den häufigen Aufenthalten bei ihrer Schwester in Nürnberg. Hier besorgte sie ihr Arbeitsmaterial und betrieb weitere Studien, besonders mit Zeichnungen im Germanischen Nationalmuseum.

Eine andere wichtige Beziehung hatte sie zu Augsburg. Hier lebte eine Tante, welche sie  während deren längerer Krankheit betreute und 1929 beerbte, vor allem aber die Schriftstellerin Marie Luise von Wallersee, geschiedene Gräfin Larisch, Nichte und langjährige Vertraute der Kaiserin Elisabeth von Österreich, der legendären „Sissi“. Als deren Sekretärin hatte Frau von Wallersee-Larisch von der Kaiserin verfasste Märchen und Gedichte, in welchen Zustände und Geschehnisse am Wiener Hof in versteckter Form persifliert wurden, nach Diktat aufgeschrieben. Diese Schriften sollte J. Meininger im Auftrag der Frau von Wallersee-Larisch, die zur befreundeten „Pseudotante“ geworden war, mit Scherenschnitten illustrieren.

während deren längerer Krankheit betreute und 1929 beerbte, vor allem aber die Schriftstellerin Marie Luise von Wallersee, geschiedene Gräfin Larisch, Nichte und langjährige Vertraute der Kaiserin Elisabeth von Österreich, der legendären „Sissi“. Als deren Sekretärin hatte Frau von Wallersee-Larisch von der Kaiserin verfasste Märchen und Gedichte, in welchen Zustände und Geschehnisse am Wiener Hof in versteckter Form persifliert wurden, nach Diktat aufgeschrieben. Diese Schriften sollte J. Meininger im Auftrag der Frau von Wallersee-Larisch, die zur befreundeten „Pseudotante“ geworden war, mit Scherenschnitten illustrieren.

Die Schnitte entstanden auch, das geplante Buch scheiterte aber an Krankheit und schließlich dem Tod der „Tante“ 1940 in Augsburg.

Die wohl wichtigsten Verbindungen hatte J. Meidinger aber mit ihren lebenslänglichen Gönnern Kronprinz Rupprecht von Bayern und Herzogin Marie von Bayern. Es ist nicht bekannt, wie diese außergewöhnliche Verbindung zustande kam. J. Meidinger äußerte sich nie dazu. Jedenfalls gewährte ihr Kronprinz Rupprecht als damaliges Oberhaupt des Hauses Wittelsbach ein unentgeltliches Wohnrecht in Schloss Neuburg. Dort durfte sie die gesamte 4. Etage im Südturm des Hauptbaues als Atelier und Wohnung nutzen. In den über 100 qm großen, 5 m hohen, lichten Räumen, mit fast 3 m hohen Fenstern, ausgestattet mit geerbten und geschenkten schönen alten Stilmöbeln, Bildern und Teppichen, konnte sie sich hoch über den Dächern, eingebunden in das Leben der Stadt, aber doch mit der für ihre Arbeit wichtigen Distanz, frei und unbeschwert entfalten.

Im Ort war sie mit ihrer zierlichen Gestalt, meist in Stilkleidern, ihre beiden Hündchen unter dem Arm, als „Schlossfräulein“, bei den Kindern als „Hundetante“ bekannt und wegen ihres freundlichen, bescheidenen Wesens allgemein beliebt.

Arm, als „Schlossfräulein“, bei den Kindern als „Hundetante“ bekannt und wegen ihres freundlichen, bescheidenen Wesens allgemein beliebt.

Diese Idylle fand 1945 ein Ende, als beim Einmarsch der US-Streitkräfte in Neuburg die in Nebenräumen des Schlosses internierten russischen Zwangsarbeiter freigelassen wurden.

Sie zogen plündernd durch das Schloss, verwüsteten die Raume, demolierten die Möbel und warfen im Atelier die Bilder zu Boden, um darauf herum zu trampeln. So gingen fast sämtliche Gemälde und Zeichnungen größeren Formates verloren. Sich selbst, ihre Hündchen, kleinere Skizzenblöcke und die meisten Mappen mit den Scherenschnitten, die wegen des kleinen Formates zu verstecken waren, konnte sie rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Nachdem die Räume in Schloss Neuburg unbewohnbar geworden waren, überließ ihr das Haus Wittelsbach neue Räume im Jagdschloss Grünau bei Neuburg. Das brachte Vor- und Nachteile. Dort wohnte außer ihr nur der Förster mit Familie. Ohne Fahrzeug und Verkehrsverbindung zur Stadt lebte sie ziemlich abgeschieden.

Andererseits liebte sie die Stille und Unmittelbarkeit der Natur. Die Schwalben nisteten in den hohen Schlosszimmern, die Eichkätzchen tummelten sich auf Fensterbrettern und Blumenkästen und die Rehe kamen aus dem nahen Wald bis vor die Fenster, so dass sie ihre Tiermodelle vom Atelier aus zeichnen konnte.

Waren früher mehr Menschen ihre bevorzugten Motive, so wurden es hier ihre neuen Nachbarn, die Waldbewohner. In der stillen, kontemplativen Beobachtung der Natur reiften die Bilder zu einfachen, klaren, fast zum Symbol stilisierten Formen.

Doch so schön das Leben in der freien Natur sein konnte, die Nachteile machten sich mit zunehmendem Alter auch gesundheitlich bemerkbar. Die feuchte Luft der Wälder, der nahen Donauauen und die mangelnde Beheizbarkeit der großen Schloßräume trugen zu rheumatischen Beschwerden in den Händen bei. Damit schwand die für so filigrane Arbeiten unentbehrliche Fingerfertigkeit, so dass ab 1967 nur noch wenige Schnitte entstanden. Die Arbeit verlagerte sich zu Zeichnungen in Pastell, Rötel und Kohle, vorwiegend aber aquarellierten Federzeichnungen von Stadtmotiven. Am 7. Juni 1971 schließlich verstarb J. Meininger unerwartet in Schloss Grünau.

Wenn J. Meininger, die zunächst in jungen Jahren zumindest in einschlägigen Kreisen schnell bekannt geworden war, nach 1939 in Vergessenheit geriet, so lag das an ihrer Person. In ihrer zu bescheidenen Art scheute sie öffentliche Auftritte, verstärkt auch durch schlechte Erfahrungen. So wurden etwa ihre Arbeiten in Ausstellungen abfotografiert und nicht selten fand sie dann Plagiate als Laubsägearbeiten oder Christbaumschmuck. Auch war ihr jedes Geltungsbedürfnis fremd und ihre Arbeiten behielt sie sowieso lieber für sich. Verkauft hat sie nur, wenn es wirklich nicht anders ging, und meist schenkte sie lieber noch her, weil sie sich scheute, einen angemessenen Preis zu verlangen.

Finanziell war sie auf Verkäufe nicht angewiesen. Sie hatte zwar kein Geld, aber das bedeutete ihr absolut nichts. Wenn ihr mit Briefen Geldscheine für Arbeiten zugesandt wurden, beantwortete sie zwar die Briefe, ließ die Scheine aber achtlos wochenlang im Umschlag liegen. Ihre Verlagsarbeit und die 1929 angefallene Erbschaft gaben ihr die nötigsten Mittel für das in den täglichen Bedürfnissen völlig anspruchslose Leben. Die Kleidung, vorwiegend Stilkleider, nähte, strickte und bestickte sie meist selbst, als Nahrung genügten ihr Brot und schwarzer Tee, den sie regelmäßig von englischen Freunden für kleinere Arbeiten geschickt bekam, Wohnung und Atelier hatte sie einschließlich Nebenkosten frei und das schöne künstlerische Ambiente, auf das sie allerdings großen Wert legte, hatten ihr Gönner und Schicksal beschert.

Finanziell war sie auf Verkäufe nicht angewiesen. Sie hatte zwar kein Geld, aber das bedeutete ihr absolut nichts. Wenn ihr mit Briefen Geldscheine für Arbeiten zugesandt wurden, beantwortete sie zwar die Briefe, ließ die Scheine aber achtlos wochenlang im Umschlag liegen. Ihre Verlagsarbeit und die 1929 angefallene Erbschaft gaben ihr die nötigsten Mittel für das in den täglichen Bedürfnissen völlig anspruchslose Leben. Die Kleidung, vorwiegend Stilkleider, nähte, strickte und bestickte sie meist selbst, als Nahrung genügten ihr Brot und schwarzer Tee, den sie regelmäßig von englischen Freunden für kleinere Arbeiten geschickt bekam, Wohnung und Atelier hatte sie einschließlich Nebenkosten frei und das schöne künstlerische Ambiente, auf das sie allerdings großen Wert legte, hatten ihr Gönner und Schicksal beschert.

So genügsam sie bei sich selbst war, so freigebig war sie zu anderen und so sehr verwöhnte sie ihre Lieblinge, zwei Pekinesen-Hündchen. Im Ort war sie mit ihrer zierlichen Gestalt, meist unter jedem Arm ein Hündchen tragend, als das „Schlossfräulein“, bei den Kindern als „Hundetante“ bekannt und in ihrer stillen, freundlichen Art beliebt.

In ihrer künstlerischen Arbeit war J. Meininger sehr vielseitig. Natürlich hat sie als Kind auch schon mit der Schere geschnipselt. Aber Anfang und Grundlage aller späteren Arbeit war die Zeichnung. In ihr reiften Bildvorstellung und Formgefühl.

Zum ursprünglichen Bleistift kamen Kohle, Rötel, Kreide und Feder, dann Aquarell und Pastell, Holz- und Linolschnitt, Blumenintarsien, Stickereien und zunehmend Scherenschnitte als Technik, als Thema alles vom Menschenbild über religiöse und mythologische Darstellungen bis zu Tier-, Natur- und Architektur-Motiven, Kunstschriftblättern, wie Urkunden und Kanontafeln, Altarbildern und schließlich das Besticken von Messgewändern.

Zum Scherenschnitt wurde sie während des Studiums in München in einer Zeit hingeführt, als er hoch geschätzt war, in den großen Ausstellungen, wie im Königlichen Glaspalast in München einen ständigen festen Platz hatte. Die Einflüsse aus dieser Zeit mit dem in seiner Hochburg ausklingenden Jugendstil und Nachwehen expressionistischer Tendenzen sind in vielen Arbeiten deutlich erkennbar.

Auch die Vorliebe zu Schattenspiel und Schattentheater in damaligen Schwabinger Künstlerkreisen findet sich bei J. Meidinger in ihrer Arbeit für die „Nürnberger Künstler-Marionetten-Bühne“ und ihren als Scherenschnitt-Dias konzipierten Serien „Totentanz“ und „Dreikönigslegende“ wieder.

Bei der Arbeit mit den Verlagen hatte J. Meininger erfahren müssen, dass ihre filigranen Arbeiten oft beschädigt zurückkamen. Die Blätter wurden auf benötigte Druckmasse zurechtgeschnitten, zur Befestigung mit Nadeln durchlöchert, Teile umgeknickt und vom Untergrund gelöst. Sie ging deshalb dazu über, die für Illustrationen bestimmten Arbeiten mehrfach zu schneiden, indem sie auf das normale Scherenschnittpapier schwarzes Seidenpapier oder auch anders farbiges, etwa Goldpapier, legte und gleichzeitig mit schnitt. Dabei entstanden gleiche Bilder, aber aus verschiedenen Papieren. Den Grundschnitt aus dem üblichen festeren Papier mit weißer Rückseite, auf welcher das Motiv nach Bleiskizzen aus den Zeichenblöcken grob angerissen war, behielt sie für ihre Sammelmappe. Die Mitschnitte aus dem ohne zusätzliche Fixierung auf lange Sicht nicht lichtbeständigen Seidenpapier gab sie den Verlagen als Illustrationsvorlagen. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die wesentlichen Schnitte auch aus frühen Jahren größtenteils erhalten sind und zusammen mit publizierten Drucken ein Gesamtbild ihres Lebenswerkes im Scherenschnittbereich vermitteln können. Für J. Meidinger gab es nur den reinen, „ehrlichen“ Scherenschnitt. Jede Kombination mit anderen Techniken, etwa zeichnerisches Beiwerk, lehnte sie als nicht werkgerecht ab. Es musste wirklich alles mit der Schere geschnitten sein, auch die farbigen Hintergründe und Kulissenschnitte aus Seidenpapier oder Seide. Diese farbige Ausgestaltung wurde von Kunstverlagen vor allem für Kunstpostkarten und Kinderbücher angeregt, weil Kinder stets Farbe verlangten.

Bei entsprechenden Motiven, sensibler Gestaltung in Farbwahl und Schnitt, geben sie dem Bild noch Dichte und vermögen dem manchmal kalten Schwarz-Weiß- Kontrast zusätzlich Charme und Stimmung zu verleihen. Allerdings erfordern sie besonderes künstlerisches Feingefühl und absolut sichere Technik. Denn die aus manchmal fünf oder mehr Farbschnitten zusammen-gefügten Hintergründe müssen sich nicht nur dem Schwarzschnitt exakt einfügen, sie müssen vor allem den lebendigen Linienfluss in allen Teilen harmonisch fortsetzen. Die dafür unerlässliche Akribie darf aber die Dynamik der Gesamtdarstellung nicht beeinträchtigen. Wie schwer hat es da die Schere gegenüber Stift und Pinsel !

Kennzeichen der Meidinger-Schnitte sind Klarheit, Harmonie und heitere Beschwingtheit. Sie geben ihnen neben der äußeren Form auch den Ausdruck und tieferen künstlerischen Gehalt. Wer J. Meidinger kannte, weiß, dass sie aus dem verinnerlichten Wesen der Künstlerin kommen.

Ein Kritiker schrieb über die Meidinger-Schnitte anlässlich einer Gedächtnisausstellung 1978 in Neuburg unter der Überschrift „Zwingende Vermittlung“:

„Doch wie schnell ändert sich die Stimmung, wenn man näher tritt, die kleinen geschnittenen Bildchen nur schnell Revue passieren läßt und unbemerkt und scheinbar unvermittelt immer länger vor den einzelnen Arbeiten stehen bleibt. Sicherlich, ein Scherenschnitt teilt sich oftmals schneller und direkter mit als ein anderes Bild, und so ist das Verweilen kein analytisches, nach einer Aussage suchendes, vielmehr ein ruhiges Innehalten, bewegt von der stillen Freude, die Josy Meidinger’s Werk so unaufdringlich und desto zwingender vermittelt, der man sich zuerst vielleicht unbemerkt und zusehends immer williger hingibt.“

Anmerkungen:

1) Doris Stepperger, „Die Geschichte vom Schlossfräulein“, Neue Neuburger Zeitung vom 27.5.1950

2) Josef Heumann, Neuburger Rundschau vom 30.9.1978

Neueste Kommentare